Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki ti aspetta al Cinema, dal 10 al 16 agosto, nella rassegna Un mondo di sogni animati. In questo approfondimento Andrea Fiamma ci ricorda perché è un classico senza tempo.

Di Andrea Fiamma*

Nel 2014 l’accademico Hyakukai Hosoe scrisse un libro il cui titolo, tradotto in italiano, significa “Per chi ha visto Totoro cento volte e non si è ancora stancato”. Sono passati più di trent’anni dalla sua uscita in Giappone, ma evidentemente il pubblico, di vedere Il mio vicino Totoro, non si è ancora stancato. Difficile d’altronde farsi andare a noia un film che ha al proprio centro un personaggio dal design fulminante e una storia che è un pugno allo sterno sferrato come fosse una carezza. Il mio vicino Totoro non è il film più ambizioso di Miyazaki, né il più complesso o roboante, non ebbe, all’epoca della sua uscita, nemmeno un grande riscontro al botteghino. Eppure, per qualche strano motivo, è quello che è rimasto di più – tanto che Totoro è diventato la mascotte dello Studio Ghibli.

Nel raccontare le vicende di Satsuki e Mei, sorelle che fanno amicizia con Totoro, spirito dei boschi con l’aspetto di un ibrido orso-procione, mentre attendono con apprensione il ritorno dall’ospedale della madre malata, Miyazaki parla della presa di coscienza, da parte di due bambine, di un concetto adulto come la morte e al tempo stesso fa scoprire loro – e di conseguenza agli spettatori – il senso per il meraviglioso. Riduce la storia a un racconto esile, fatto di momenti, contemplazioni, scoperte. Non c’è nient’altro.

In mano ad altre persone, chissà quali fantasmagoriche avventure avrebbero vissuto le due bambine insieme a Totoro. Non sarebbe stato difficile immaginare uno sviluppo simile a quello de Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Lewis Carroll inanellava vignette escapiste come antidoto al grigiore quotidiano di Alice. E in effetti Mei a un certo punto piomba nella tana di Totoro, come Alice cadeva in quella del Bianconiglio, ma si accomoda soltanto tra le pieghe del suo manto.

Quella dell’avventura è una strada che Miyazaki decide di non battere. Anzi, Totoro compare in poche scene e fa cose piccole, ma importantissime: regala ghiande, fa crescere una foresta nel giardino di Satsuki e Mei, aspetta l’arrivo dell’autobus sotto la pioggia e, soprattutto, le consola. La vicenda si chiude attorno a questi soggetti, isolati dallo sguardo penetrante della regia e diventati così i pilastri di una costruzione filmica che rifiuta le tipiche meccaniche di una trama, preoccupandosi invece di creare un’atmosfera, un’intimità diffusa che si propaga fino a noi.

Raccontare Totoro per raccontare sé stessi

Satsuki, la sorella maggiore, e Mei, la piccola affamata di novità, incarnano le due traiettorie dell’infanzia di Miyazaki: la prima responsabile e cresciuta, tutta preoccupata di non gravare sulla famiglia per paura di diventare ulteriore preoccupazione per i genitori, la seconda aperta alla meraviglia, libera di esplorare la vita. Entrambi gli approcci torneranno nel lavoro da regista di Miyazaki, ligio al dovere, rigoroso e stacanovista (forse anche troppo, visto che il figlio Goro dirà che «come padre, ottiene zero punti, come regista: tantissimi») ma con un’immensa capacità d’immaginare mondi e guardare le cose.

Il produttore Toshio Suzuki ricorda di una discussione accesa con Miyazaki in cui quest’ultimo si era sentito offeso dal commento di Suzuki secondo cui una bambina così buona e diligente come Satsuki non sarebbe mai potuta esistere. Il regista, piccato, aveva risposto «sì, esiste. Ero io!».

Questo scorcio flaubertiano è indice di quanto sia personale il film per Miyazaki, che per costruire la storia attinse a piene mani dalla propria infanzia. Il trasferimento in campagna che apre la pellicola è lo stesso che ha vissuto l’autore, pur in contesti diversi: quando il futuro regista aveva tre anni, nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, la famiglia Miyazaki si trasferì in una tenuta di proprietà del nonno paterno a Utsunomiya, una piccola città a un centinaio di chilometri tra Tokyo per sfuggire ai sempre più frequenti raid aerei. E anche le condizioni di salute della madre, per un periodo malata di spondilite tubercolare (una forma di tubercolosi extrapolmonare), ricompaiono in quelle di Yasuko, la mamma di Satsuki e Mei – nel film non viene mai rivelato il malessere da cui è afflitta ma nell’adattamento letterario viene spiegato che si tratta proprio di tubercolosi.

Non solo, Totoro fu un superconduttore attraverso cui Miyazaki fece fluire le sue idee sul Giappone di fine anni Ottanta, un’epoca in cui anche l’Oriente si era ubriacato di reaganismo, cancellando ogni valore e sostituendolo con il culto delle cose materiali

Un film ottimista

In quegli anni frenetici, di eccessi e consumismo, Miyazaki si rivolse altrove, a un passato rassicurante, innervandolo però di tensioni che lo smuovono (morte e vita, mondano e fantastico). Sebbene il regista non abbia mai considerato Totoro un film nostalgico, è indubbio che tutta la pellicola sia ammantata di una luce che illumina i ricordi molto più di quanto faccia con il presente. Però non si limita a indugiare in ciò che è stato, come fanno molte produzioni ripiegate sul nostalgismo, ma prova a rilanciare, offrendo un messaggio di speranza per il futuro.

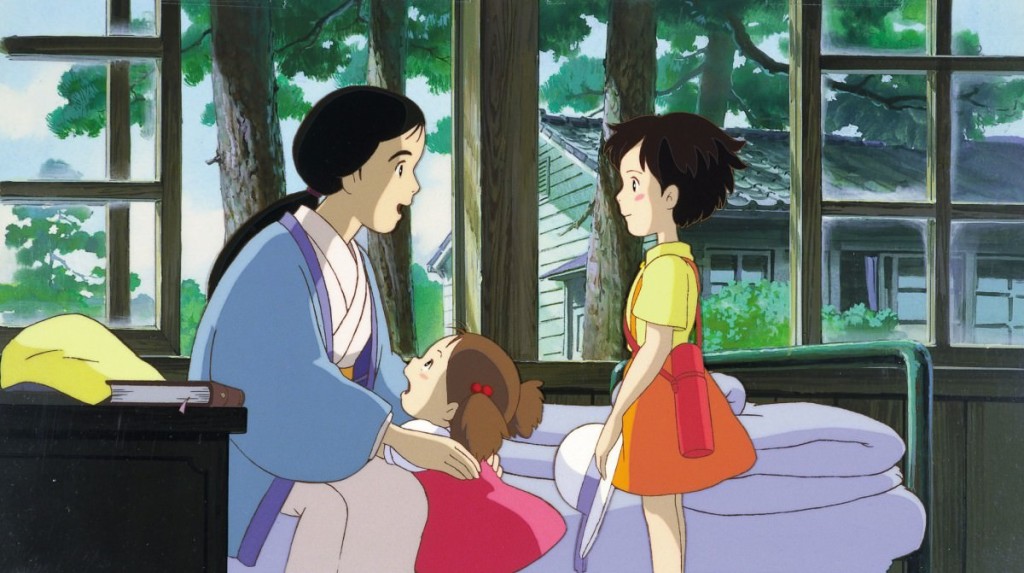

Totoro è un film che, nell’affrontare la morte, si rivela ottimista. Lo vediamo in ogni dettaglio, fin dalla sequenza iniziale, in cui la famiglia trasloca nella nuova casa: invece di sentirsi, come sarebbe comprensibile, sopraffatte dal cambiamento, Satsuki e Mei affrontano questa nuova vita con slancio e curiosità.

La nuova sistemazione della famiglia è una casa in campagna, in un’ambientazione rurale, compassata, immersa nella natura. Il dialogo con le forze naturali, spesso magiche e trascendenti, proseguirà in tutta la filmografia di Miyazaki, eppure in Il mio vicino Totoro la natura sembra, con più forza che altrove, la risposta a tutto quanto.

È una natura che arriva ad assolvere il compito di una madre assente per cause di forza maggiore. Sono sempre stato abituato a considerare Totoro un personaggio maschile ma, riguardando il film, mi è sembrato di vedere in filigrana come la creatura svolga il ruolo di un’altra madre. Gli indizi sono tutti visivi, come ci si aspetterebbe da un buon regista, specie d’animazione: la sua forma a uovo (simbolo di vita generatrice), l’enorme grembo in cui si culla Mei in una scena in cui vediamo, tra l’altro, la tana di Totoro simile a un enorme utero.

Spiegare il successo di una storia o di un personaggio è sempre difficile, forse quello di Totoro si può far risalire al design indovinato, al suo ruolo, tenero e affettuoso, ma anche a queste forze che scorrono sotterranee, che lo rendono una figura molto più complessa di quella che la sua indole suggerirebbe. E la percezione, magari inconsapevole, di queste profondità, insieme ai suoi temi immortali, sono ciò che rende Il mio vicino Totoro un classico sempre in grado di parlare al pubblico.

—

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop