Per l’uscita di Grand Tour, il regista Miguel Gomes racconta il suo film concentrandosi sul rapporto tra finzione e realtà, tra cinema e vita.

Di Carlo Giuliano*

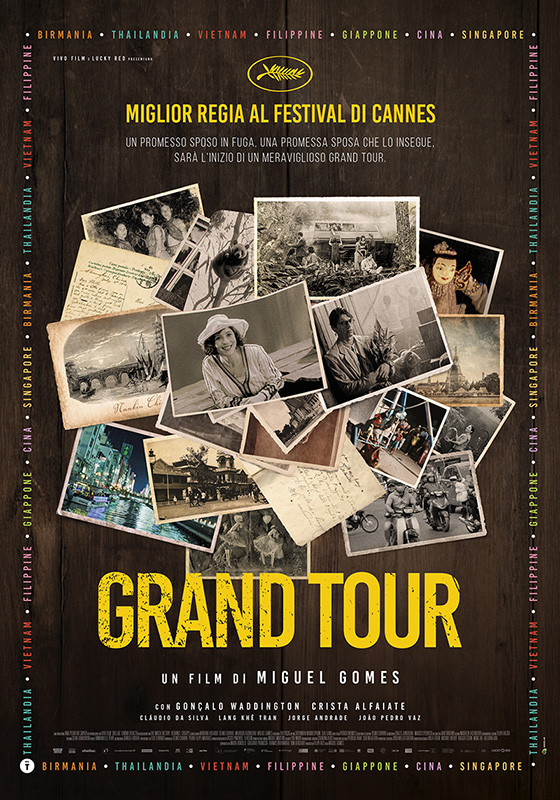

Dal 5 dicembre esce al cinema Grand Tour, dal grande regista portoghese Miguel Gomes, premiato proprio per la Miglior Regia allo scorso Festival di Cannes. Grand Tour è un viaggio (innanzitutto, cinematografico) attraverso l’Oriente del secolo scorso e l’Asia dei giorni nostri. Un viaggio che passa dal bianco e nero al colore, dagli Imperi Coloniali del 1918 alle silhouette dei moderni skyline di Shangai.

Racconta di Edward (Gonçalo Waddington) e Molly (Cristina Alfaiate), due promessi sposi. Lui è un funzionario dell’Impero Coloniale Britannico, lei la sua fidanzata londinese che lo raggiunge in Birmania. Il giorno del suo arrivo, il 4 gennaio 1918, è anche la data fissata per le nozze. Ma lui, mazzo di fiori in mano ad attenderla al porto, fugge. Fugge preso dalla tipica codardia maschile, imbarcandosi bastimento dopo carro bestiame verso destinazioni sempre più esotiche di tutta l’Asia, dalla Birmania a Singapore, dal Giappone alla Cina. A ogni tappa si racconta affascinato che quello potrebbe essere finalmente il luogo in cui stabilirsi. Una menzogna: la chimera con cui riempire un vuoto, con cui mascherare la nullità del burocrate sotto il racconto del grande avventuriero.

La vera avventuriera è Molly invece, che senza credere alla scusa lavorativa dietro l’improvvisa partenza del suo promesso, si mette a tallonarlo tappa dopo tappa, intraprendendo un viaggio in direzione ostinata (e in un certo senso, contraria) che cambia anche il tono di tutto il film. Un film fatto quindi di opposti, nel tempo e nello spazio, nella grana e nel colore. Soprattutto, nella distinzione netta fra cinema e realtà. Questa, la bussola principale che guida Miguel Gomes nel suo cinema e in questo suo Grand Tour, che ci racconta in una lunga intervista.

Grand Tour è un viaggio nello spazio ma anche nel tempo. Certe volte siamo nel 1918, altre vediamo macchine e grattacieli moderni. Qual era lo scopo?

L’idea era creare una dimensione cinematografica del tempo, composta da due diverse linee temporali. L’una sarebbe stato il tempo in cui vivono i personaggi, il 1918. In esso, i personaggi si muovono all’interno del mondo del cinema, in questo continente asiatico che abbiamo ricreato in teatri di posa perché sembrasse volutamente fittizio. E volevo che risultasse artificioso, perché certe volte mi arrabbio con quegli art director che provano a ricreare l’Asia nel cinema, dico sempre: “È troppo realistica!”. Quindi volevo risultasse quasi posticcia, che non provasse ad appartenere al reale, ma al mondo del cinema.

La scelta dei vari narratori ha un ruolo in questo? Ogni volta che il personaggio cambia Paese cambia anche la lingua del narratore, e questo crea quasi un distacco.

Certo. In quei momenti i protagonisti scompaiono dalla scena, non li vediamo più, e vediamo invece la contemporaneità di quei luoghi, le macchine, i grattacieli. Ma il viaggio dei protagonisti progredisce proprio attraverso quelle voci narranti, che ci raccontano cosa stanno facendo e quali luoghi stanno visitando. Quindi i protagonisti appartengono a una dimensione altra, quella cinematografica, mentre i narratori vivono nel nostro presente, nel mondo reale. E questo semplicemente perché io non vivo nel 1918 ma nel presente, quindi di quei luoghi posso restituire il tempo presente…

…e non una tua proiezione di come dovevano apparire al tempo, faresti lo stesso errore di quegli art director.

Esatto. Ciò che per me di interessante c’era, in questa distinzione, era proprio separare il reale per creare un mondo del cinema a sé. Che sembrasse un po’ come un sogno, no? Ma questo ha anche come effetto che, nel momento in cui non vedi fisicamente i protagonisti ma la modernità, sei portato a riempirla con la loro storia, a proiettare la loro storia d’altri tempi in un mondo in cui ci sono i cellulari, le macchine, tutte cose che per noi sono la norma nella nostra vita di tutti i giorni. E per me era molto interessante creare questo, questa scissione.

Grand Tour si chiude con Beyond the Sea di Bobby Darin e certe volte ho la sensazione, guardando al tuo cinema e in particolare a questo film, che sia un po’ come un viaggio al di là del mare, alla fine del mondo. Si tratta solo del piacere dal viaggio o ti aspetti di trovare effettivamente qualcosa, alla fine del mondo?

Quello che cerco e spero di trovare è sempre la bellezza. Ma credo si possa farne esperienza a ogni estremo della fine del mondo; perché ce n’è più di uno, secondo la prospettiva asiatica siamo noi la fine del mondo. Quindi in realtà possiamo trovarla ovunque, nel caffè all’incrocio della strada sotto casa. Quello che cerco non è un’illuminazione o qualcosa che mi cambi la vita, qualcosa che mi faccia tornare a casa completamente rinato, o buddista, o avendo reimparato tutto da zero. Non cerco questo. Quello che cerco è un incontro, e gli incontri manifesti possono avvenire dovunque, molto vicino o molto lontano rispetto a dove ti trovi ora, ma in qualche modo ti toccheranno sempre. Quando succede a me, penso: “Quanto è bello, ecco cos’è la bellezza!”. La bellezza degli incontri, ecco cosa volevo diventasse il film e cosa avevo il desiderio di condividere con gli spettatori. L’incontro fra la nostra sensibilità e qualcosa che non vediamo normalmente, nella vita di tutti i giorni.

Se dico: “Esotismo”, è una parola che ti piace o che respingi? Perché, per noi, sembra sempre che tutto ciò che non sia europeo o americano debba diventare “esotico”, debba essere ridotto a un tutt’uno. Ma in Grand Tour c’è anche una sincera fascinazione, una tensione pura per l’esotismo.

Io credo che il concetto di esotismo abbia occupato e continui a occupare un ruolo importantissimo, ma molto più nell’immaginario fiction, nella dimensione della finzione. C’è sempre questa tendenza a ridurre una pluralità di culture e società complesse a un singolo concetto superficiale. E alcune persone possono giustamente arrabbiarsi, dire: “Siamo ridotti una caricatura di noi stessi!”. Per certi versi hanno ragione, c’è sempre stata questa Asia finta per come l’ha creata e rappresentata l’Occidente. Però ti faccio un esempio: nel film ci sono degli intermezzi di spettacoli di marionette, ma sono estratti provenienti da diversi Paesi. Sarebbe sbagliato parlare di un teatro asiatico o di una cultura asiatica, perché esiste fino a un certo punto. Le culture sono molto diverse. Per dire, la cultura filippina e quella giapponese non hanno assolutamente nulla in comune. Ed è in ciò che questi spettacoli mostrano, nella pluralità di ciò che raccontano e non nell’idea che noi abbiamo di essa, che si ritrova tutto il loro approccio esotico al mondo.

Questo rapporto tra proiezione e rappresentazione, fra realtà e finzione e come debbano essere tenute ben separate, sembra una costante nella tua visione di cosa debba essere il cinema.

Lo è. Per riprendere l’esempio degli spettacoli di marionette: in un certo senso, gli stessi “asiatici” che li mettono in scena potrebbero essere accusati di orientalismo o di alimentare questo fascino per l’esotico. Ma di nuovo: anche quello è il mondo della finzione, non quello reale. Il mondo dell’arte non vuole né deve fornire sempre uno studio antropologico, socioculturale o psicologico sulle cose. Certe volte il senso dell’arte è proprio mistificare, o mitizzare. E questa cosa viene da lontano, è ciò che faceva Virgilio, è ciò che facevano i greci. L’arte può creare e ha sempre creato stereotipi mitizzati, che però non devono essere scambiati per una rappresentazione veritiera e fedele della realtà. Trovo sia sbagliato screditare certe cose sulla base della loro mancata aderenza alla realtà. È altro. È il mondo della finzione. Non confondiamo il cinema con la vita.

È qualcosa che si ritrova anche nelle scelte visive di Grand Tour? Proprio questo bianco e nero che hai scelto, la grana della pellicola, sembrano richiamare un cinema del passato con cui ti volevi relazionare, magari proprio per prenderne le distanze poi.

Di nuovo: quando hai a che fare con il bianco e nero è un segnale in più che non ti stai interfacciando con la vita reale, che quella è una finzione, è il cinema. È un filtro, e questo è sempre ciò che mi guida. Ho girato il film in pellicola usando negativi in bianco e nero per gran parte delle riprese, circa il 90%, ma ho usato anche un 10% di pellicola a colori, questo per ragioni tecniche. Perché per esempio la pellicola in bianco e nero non raggiunge certi livelli di sensibilità luminosa, è buona per il giorno ma non per la notte e gli ambienti più scuri. Quindi in alcuni momenti sono stato obbligato a usare il colore e poi l’abbiamo convertito in bianco e nero mentre montavamo il film.

Negli ultimi anni stiamo vivendo quasi un rinascimento del bianco e nero. Tim Burton ha detto che i film dovrebbero essere girati a colori solo per specifiche necessità, altrimenti dovrebbero essere girati tutti in bianco e nero.

Beh, Tim Burton ha fatto diversi grandi film. Ha ragione. Io credo che il bianco e nero offra – ed è molto difficile spiegarlo, non so se riuscirò a essere preciso – una specifica messa a fuoco. C’è anche un livello di apprezzabilità nel bianco e nero che fa sembrare le cose più pure. Ma forse anche questa è una forma di idealizzazione offerta dal mondo del cinema rispetto a quello reale: che le cose appaiano più pure. Il film in origine doveva essere tutto in bianco e nero. Ma durante il montaggio c’è stato un momento in cui ne eravamo stufi e ci siamo detti: “Ok, riconvertiamo qualche scena al colore”. E lì ci siamo resi conto che se c’è una cosa che forse manca al bianco e nero… è proprio il colore. Quindi l’abbiamo fatto per nessuna ragione logica apparente. Lo spettatore è libero di pensare che quegli spezzoni a colori vogliano rappresentare qualcosa di diverso, qualcosa in particolare. Non rappresentano niente. È solo perché è bello.

Io sono un avido lettore di Joseph Conrad e ho avvertito un po’ di lui in Grand Tour, ma anche banalmente Il Milione di Marco Polo. Quindi non ti chiederò delle ispirazioni provenienti da altri film, ma dalla letteratura.

Molti di questi scrittori occidentali che hanno parlato del mondo coloniale – e colonizzato – sono stati molto importanti per me. Tutta la letteratura inglese ed europea di quel periodo è stata importante, io stesso sono un avido lettore di quegli scrittori, quindi è un immaginario che mi porto sempre con me, nella mia mente. Somerset Maugham è quello che ha offerto l’ispirazione principale, un suo racconto di viaggio intitolato Il signore in salotto che narra proprio la storia di questa coppia, della fuga di lui per non sposare lei. Ma anche Henry James è stato d’ispirazione per il personaggio di Timothy Sanders, il cowboy americano che incontra Molly. È stato un po’ un furto da un personaggio di Ritratto di signora, questo americano molto determinato che vuole sposare la protagonista. E anche Molly stessa è parzialmente ispirata al Ritratto di signora.

“Fuggire” e “inseguire”: non sono concetti così in contrasto per me. Tutti coloro che fuggono sono in cerca di qualcosa; tutti coloro che inseguono, fuggono da qualcosa. Cosa ci dice questo dei due viaggi complementari di Edward e Molly?

Sì, credo che tutto sia complementare. Per qualcuno che fugge c’è qualcuno che insegue; per un mondo di finzione c’è un mondo di realtà; nel bianco e nero abbiamo bisogno di un po’ di colore. Gli opposti sono il cuore del cinema. La domanda è cosa te ne fai, come giochi con quegli opposti. Ogni cosa ha bisogno del suo opposto e se questo è buono nella vita, è sicuramente buono nel cinema.

Grand Tour di Miguel Gomes vi aspetta al cinema.

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop