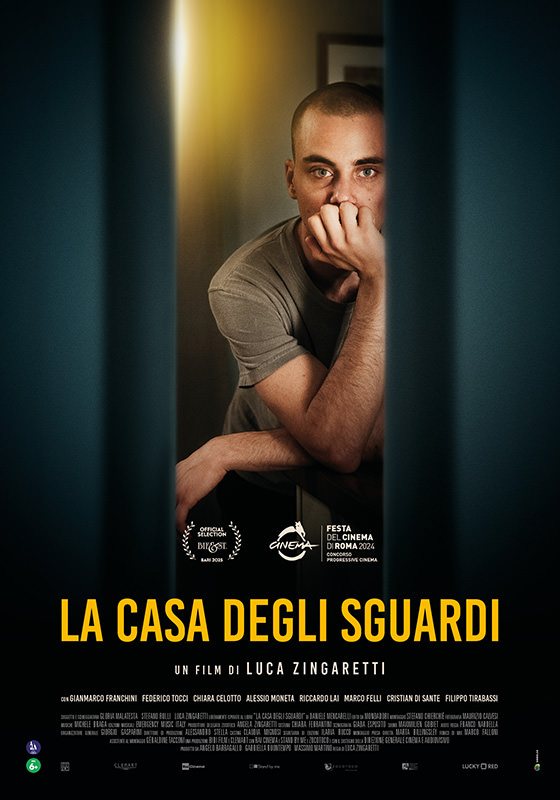

Luca Zingaretti parla de La casa degli sguardi, suo film d’esordio alla regia che lo vede anche in veste di attore. Dal 10 aprile al cinema.

Di Carlo Giuliano*

Tratto dal romanzo del 2018 scritto da Daniele Mencarelli, La casa degli sguardi segna l’esordio alla regia per l’amato attore Luca Zingaretti. E sarà che c’è sempre un po’ di diffidenza nel momento in cui un attore di così lunga e brillante carriera si “improvvisi” regista; sarà che è anche difficile parlare di “esordio” alla luce di una tale esperienza di set; ecco sarà proprio per questo che La casa degli sguardi arriva come una doppia sorpresa. Una piacevolissima sorpresa anche se, piacevolissimi, non sono i temi che racconta.

È la storia di Marco, detto Marcolino, interpretato dal bravissimo Gianmarco Franchini. Dopo la morte della madre ha sofferto di disturbi psichici, è caduto nelle dipendenze da sostanze e ha trovato infine, nell’alcool, la sua “medicina” quotidiana. Il padre, un uomo semplice e umile interpretato proprio da Luca Zingaretti, nell’incapacità di aiutarlo con le sue sole forze gli trova un lavoro come inserviente presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Fra alti e bassi, fra tentativi di disintossicazione e brusche ricadute, quello di Marco sarà un viaggio alla riscoperta di se stesso. Un viaggio in cui sarà aiutato dal padre, da colleghi che diventeranno amici e forse da un nuovo amore. Un racconto maturo e reale, senza facili scorciatoie o paternalismi di sorta.

La lunga intervista con Luca Zingaretti è solo una conferma di tutto questo. Con lui abbiamo ripercorso tutta la moltitudine di temi, generazionali e non, che attraversano il film. Per lui, La casa degli sguardi è un film sulla speranza, capace di parlare a chiunque.

La casa degli sguardi è la tua prima regia, ma vi reciti anche. Quindi sia attore che regista “esordiente” se possiamo dire, un elemento di difficoltà in più. Come ti sei diviso da un lato all’altro della camera, soprattutto quando eri tu stesso in scena?

Guarda, ti dirò che io non lo volevo neanche fare l’attore, in questo film. Ma non per altro. Perché dicevo: “Mi voglio concentrare, è la mia prima volta, non mi voglio distrarre, saranno mille i problemi”. Poi a un certo punto, quando abbiamo tirato giù la cast list, i miei co-sceneggiatori mi hanno detto: “Ma come scusa, ma non lo fai tu il padre? Ma guarda che noi abbiamo sempre pensato lo facessi tu, l’abbiamo proprio pensato così, è perfetto, sei tu”. A quel punto sai, stimolato nel mio orgoglio… ma più che nell’orgoglio, nel mio narcisismo da attore, ho detto: “Va bene, lo faccio io” [Sorriso sornione]. Però devo dirti che è stato difficile all’inizio, almeno i primi giorni, perché ero più preoccupato che chi era davanti a me dicesse la battuta nella maniera giusta, di quanto la dicessi io. Tant’è vero che mi sono richiamato all’ordine, mi sono detto: “No eh, adesso che stai qua non puoi mica fare brutte figure, ci devi essere”. Alla fine sono stato contento di aver recitato in questo ruolo. È stata tutta un’esperienza così gioiosa per me. Mi arrivavano le risposte senza nemmeno dovermi porre le domande. Stavo a duemila, sono stati due mesi di felicità totale, assoluta. I miei collaboratori pensavano che assumessi sostanze proibite, perché ero sempre “a palla”. [Ride] Ma erano solo l’entusiasmo, l’adrenalina, la gioia di fare un qualcosa che si voleva fare da tanto tempo.

Il protagonista Gianmarco Franchini è bravissimo. È credibilissimo quando impreca, è credibilissimo quando piange. Noi lo conoscevamo già da Adagio di Sollima, tu dove sei andato a pescarlo e quando è scattata la scintilla?

È stata una cosa incredibile. Gianmarco è stato il primo attore che ho provinato per il ruolo. Il primo! E ci ho rivisto subito il personaggio, ho visto subito che tipo di energia portava in scena. Perché la sua bravura e la sua abilità sono enormi, ma soprattutto questo ragazzo c’ha un’anima… e non ha paura di farla vedere, si mette in gioco. Quando l’ho provinato, ho capito che aveva la fragilità di Marcolino, la forza di Marcolino. Anche la sensualità, il sorriso, la tenerezza. Aveva tutto quello che era già nel bagaglio del personaggio. E quindi l’ho preso subito, tant’è vero che il mio produttore, Angelo Barbagallo, la sera stessa mi ha chiamato dicendo: “Oh, ma mi hanno detto che hai visto un attore e l’hai preso. Ma sei matto? Ma non si fa così”. E io ho detto: “Sì, lo so, ma io non posso vederne un altro, perché l’ho trovato, l’ho visto”. Sai… ho un lapsus, come si chiama quel grande film con gli uomini blu?

Avatar?

Avatar! Sai quando uniscono le code e fanno così: “STUNF!” – [Mima il gesto del “tsaheylu”] – e c’è quella connessione? Ecco, è stato proprio così.

Marco non ha solo un problema di dipendenza ma, intuiamo, anche un disturbo psichico. Secondo te a che punto è il tema della salute mentale in Italia? Magari ti sei informato per il film o magari semplicemente hai gli occhi per leggere il giornale. Ecco, credi ci sia più consapevolezza oggi rispetto alla tua generazione?

C’è sicuramente più consapevolezza, ma non saprei darti una risposta definitiva. A me sembra che sia tutto il mondo, che sta impazzendo. E quindi tutta questa consapevolezza non so quanto possa incidere. In tempi “normali” avrebbe inciso tanto nella vita di tutti i giorni. Spero, come in tutti i momenti di crisi profonda che l’umanità ha vissuto nel corso dei secoli, che ne usciremo in piedi. Ma adesso non saprei proprio cosa risponderti, perché ci siamo dentro, completamente immersi, al centro di tutto.

E sul rapporto fra i giovani e la dipendenza da alcolici, vedi consapevolezza? Io sono quasi coetaneo di Marco e lo rivedo in molti amici: magari bevono tutte le sere, ma visto che non iniziano dalla mattina si raccontano di non avere una dipendenza. L’incidenza invece è altissima e non se ne parla abbastanza.

Non ero sicuro fossimo riusciti a trasmetterlo attraverso il film, ma da come mi parli evidentemente l’hai colto: nel percorso di Marco c’è proprio volontà di affrontare il problema. E come si affronta, qual è il primo passo di risalita da una dipendenza? Riconoscere la propria dipendenza. Proprio quando qualcuno ti dice: “No… ma io non ho nessun problema, mi so gestire”, ecco quello è il momento in cui c’è un problema. Nel momento in cui lo riconosci invece, lì hai fatto il primo passo necessario a darti una spinta. Allo stesso modo, Marcolino fa questi stessi, timidi passi nel film, per esempio quando si scusa per le sue condizioni con il caposquadra. È un momento in cui gli sta dicendo: “Sì, sono un disastro, ma ti prego: non cacciarmi via, altrimenti riscivolo nel baratro”. Lo sta riconoscendo, sta avvertendo il pericolo. Ma ci sono tante altre scene disseminate qua e là che vanno in questo senso. Quando il collega gli propone di uscire insieme, Marcolino risponde che deve vedere un amico e il collega gli fa: “Presentamelo”. E lui: “No, è meglio se non te lo faccio conoscere”.

L’amico è l’alcool…

Esatto. Ma si sta rendendo conto. Tiene lontano il collega perché sa che potrebbe trascinarlo nel gorgo assieme a lui.

C’è un sentimento, quasi un sentore che circonda Marco per tutto il film, soprattutto quando ricade nel bere: la vergogna. Prova vergogna per i colleghi, per il padre, persino per il barista. È qualcosa su cui avete lavorato specificatamente? E cosa volevi far arrivare con questo?

È una cosa che mi aveva molto colpito del romanzo. Mencarelli parla proprio di “fobia sociale”, cioè la paura del prossimo, la vergogna nei confronti del prossimo, che poi è un tratto ricorrente del disturbo narcisistico. Il narcisista “forte” si sente migliore di chiunque altro, il narcisista “debole” – passami i termini – viene dominato dalla vergogna di se stesso. Quindi la fobia sociale, per Marcolino, è un tema dominante, è quello che l’ha portato a isolarsi da tutto: ha perso gli amici, la fidanzata. È solo, almeno finché non incontra i colleghi. E quindi sì, con Gianmarco abbiamo fatto un lavoro proprio sulla postura: quando entra al Bambin Gesù si mette il cappuccio, tiene la testa bassa, si guarda intorno. Vorrebbe sparire. Così fino alla seconda parte del film, quando assume invece tutto un altro tipo di postura. Diventa uno che – a proposito di “casa degli sguardi” – guarda la gente negli occhi. Quello è il momento – o almeno ci è piaciuto immaginarlo così – in cui ti raddrizzi, ti riprendi la tua dignità.

Hai citato l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che è un’ambientazione significativa perché per quanto Marcolino non sia un medico o un infermiere, con il suo lavoro da inserviente si prende cura degli altri. Credi nell’idea che curando gli altri si possa curare se stessi, o è una banalità?

Non credo sia una banalità. E ti rispondo con grande sicumera perché ho fatto esperienza di questo attraverso i miei figli. Parlando con un analista, in un dibattito pubblico, gli raccontavo del fatto che essere diventato padre – anche se non più da giovanissimo – mi aveva aiutato a migliorare degli aspetti del mio carattere. E lui mi disse proprio: “Prendersi cura degli altri significa anche prendersi cura di se stessi”. È come se tu rivivessi le tue stesse ferite, soprattutto quelle dell’infanzia, che superato un certo punto si fa più fatica a curare. Invece proprio attraverso i figli, prendendoti cura di loro, è come se tornassi a prenderti cura del bambino che sei stato. È come sei i figli ti permettessero di compiere un viaggio nel tempo. Se questo è vero in maniera così particolare e profonda per quanto riguarda i figli, credo si possa estendere al generale, a chiunque ti sia vicino. Ma anche a quelle persone che non conosci nemmeno: prendersi cura del prossimo… non solo è giusto, è anche utile. Perché, questo è il mio modo di vedere, di quello che dai te ne ritorna indietro il doppio.

Parlando proprio di paternità: ho amato il personaggio di questo padre, il tuo personaggio. Ma soprattutto, di lui, ho amato il tipo di padre che sceglie di essere, perché credo si possa reagire in modo molto diverso di fronte a tali situazioni e credo che questo dica tanto di una persona. Cosa significa, per te, essere padri?

Sai, in certe specie il padre dona il seme e poi si dilegua. Nel nostro caso, seppur con delle eccezioni, siamo chiamati a prenderci cura dei nostri figli. Ma qual è il nostro ruolo? A me è piaciuto immaginare questo padre come qualcuno che fa testimonianza della propria vita al figlio. Attraverso il suo esempio, cerca di insegnare al figlio come si vive. Non imponendosi, non paternalisticamente. Semplicemente mostrando. Dicendogli, senza dire: “Io come te ho avuto un lutto, ho perso mia moglie, però ho un figlio, ho te. E per te, io continuo ad andare all’1:00 di notte o alle 5:00 del mattino al lavoro. Mi prendo cura di te, ti cucino la cotoletta che tu devi solo riscaldare”. Un padre così è fiducioso del fatto che questo percorso darà i suoi frutti più avanti, ma probabilmente li darà in maniera più duratura. E poi mi sono accorto quasi inconsciamente che ci sono tante cose di lui che appartengono a mio padre, che ho perso un paio d’anni fa. C’è anche un omaggio a lui, quando dice: “Oh mi raccomando, sempre in bocca al lupo”. Era una cosa che nostro padre ci diceva talmente tante volte che io, i miei fratelli, mia sorella quasi lo prendevamo in giro. Facendo questo film ho capito che volesse dire: “Io mi prendo cura di te, io ti voglio ricordare che sei importante. Per me, ma anche e soprattutto per te stesso”.

Ho amato infatti la scena in cui si scopre che lavoro faccia. Lo scopriamo quasi per caso, perché Marcolino si è dimenticato le chiavi di casa e va a prendere quelle del padre. È una scena molto bella, molto significativa, che infatti riproponi in tempo per la fine del film. Dove ti è nata l’idea?

Partiva tutto dalla consapevolezza di questo padre che ammette a se stesso, e al figlio: “Io sono un uomo semplice, non ho gli strumenti per mettere mano al tuo disagio. Però sappi…” – e qui dice una cosa secondo me meravigliosa, che salva l’essere umano, ognuno di noi dovrebbe avere qualcuno che ci dice una cosa del genere – Dice: ”Sappi che io, per te, ci sono, sempre. Di qualunque cosa hai bisogno, in qualunque momento, io ci sono”. E con i miei sceneggiatori ci siamo chiesti: come dare un segnale in questo senso? Da qui la scena del tram. Avevo in testa quest’immagine del tram che procede lento e solo nella notte romana. [Cita Bufalo Bill di Francesco De Gregori]: “La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere”. Cioè a dire: se sei un tramviere, sempre quel giro farai. E se io mi metto in qualunque punto del tracciato ad aspettare, prima o poi arriverai. Prima o poi sarai lì per me, nel momento in cui avrò bisogno di te.

È evidente, da tutto quello di cui abbiamo parlato, che in questo film convergano un’infinità di temi. Se dovessi condensarlo: per te, La casa degli sguardi, di cosa parla?

[Ci pensa a lungo, poi semplicemente] Per me il film parla di speranza. E spero ricordi il valore di certi aspetti della vita, di cui secondo me alcuni dimenticano l’importanza: il lavoro, che radica l’essere umano; l’amicizia e l’amore, che sono fondamentali soprattutto quando si tratta di rimettersi in piedi; il dolore, che è tanto disprezzato e tenuto lontano oggi come oggi, ma è parte della vita. Di tante cose insomma. Me ne sono reso conto nell’ultimo mese di anteprime, girando per i cinema d’Italia: la cosa che mi ha fatto più piacere, occhi umidi e applausi a parte, è stato constatare che ognuno degli spettatori si prendeva un pezzetto del film, quello che più lo riguardava o rispecchiava, e se lo portava a casa. Ecco per me, accorgermi che il pubblico sentisse questo film come suo, è stato bellissimo.

È successo anche a me. L’invito è che succeda anche a tutti voi, che potete andare a vedere La casa degli sguardi, dal 10 aprile al cinema.

*Nato a Roma nel 1999, critico cinematografico e creator passato per web, cartaceo, social media, televisione, radio e podcast. La prima esperienza a 15 anni come membro di giuria per la XII Edizione di Alice nella Città. Dal 2019 si forma presso il mensile cartaceo Scomodo, di cui coordina anche la rete distributiva in tutta Italia. Nel 2022 svolge un master in podcasting presso Chora Media, cicli di lezioni nei licei con il Museo MAXXI ed è il vincitore del Premio CAT per la critica cinematografica. Ha collaborato con le pagine del Goethe-Institut e del Sindacato Pensionati CGIL. Dal 2021 scrive stabilmente per CiakClub, di cui è Caporedattore e principale creator.

Foto cover: Lorenzo Burlando per Cineteca di Bologna

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop