La Final Cut di Blade Runner, la più amata da Ridley Scott, torna al cinema dal 14 al 16 aprile 2025. Ecco 10 cose da sapere su questo cult immortale.

Di Carlo Giuliano*

Blade Runner, cioè uno dei più grandi capolavori del cinema di fantascienza e del cinema tutto, torna al cinema. Lo fa nella versione Final Cut, per una tre giorni evento il 14-15-16 aprile. E potremmo anche chiuderla qui: Blade Runner torna al cinema, ora lo sapete, andate a vederlo o rivederlo. Stop.

Potremmo anche chiuderla qui perché approcciarsi a un mastodonte come fu il film di Ridley Scott sarebbe sfida proibitiva per chiunque. Spiegarne i temi che furono del romanzo di Philip K. Dick (Ma gli androidi sognano pecore elettriche?) e provare a intercettare la rivoluzione di genere che rappresentò l’adattamento di Ridley Scott, tentativo vano. Quindi ci faremo aiutare dalle parole pronunciate nel 2001 – nel corso di un’intervista che troverete più avanti in quest’articolo – dall’attore Rutger Hauer, interprete del replicante Roy Batty.

Come altri esemplari della sua specie – gli avanzati Nexus 6 in tutto e per tutto indistinguibili rispetto agli umani, non fosse per una data di scadenza che li condanna a una vita “a tempo”) – Roy è stato progettato dalla Tyrell Corporation, una multinazionale tentacolare che controlla varie filiere di una Terra sovra-industrializzata, e inquinatissima. I replicanti sono stati banditi sul pianeta e vengono impiegati come schiavi, forza lavoro pesante e oggetti di piacere sessuale nelle colonie extra-mondo. Quelli che si sono ribellati, come Roy, si vedono inseguiti da cacciatori di taglie denominati blade runner, come il protagonista Rick Deckard (Harrison Ford). Così, prossimo alla “morte” o alla cattura, Roy decide di incontrare il suo creatore, Eldon Tyrell (Joe Turkel), sperando che questi possa donargli l’afflato dell’umanità…

Sicuramente la trama la conoscevate già, ma forse di queste 10 curiosità non eravate al corrente.

Doveva girarlo Martin Scorsese

Il primo a pensare di realizzare un adattamento del romanzo di Philip K. Dick fu il regista Martin Scorsese. Già dal 1968, anno di pubblicazione di Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Hollywood si era interessata al romanzo di Dick. Come d’improvviso, era venuta a conoscenza dell’esistenza di questo incredibile autore, che scriveva ai ritmi di un romanzo a settimana per pagarsi le bollette e gli psicofarmaci, che faceva più filosofia che fantascienza, e che sarebbe rimasto come uno degli scrittori (di fantascienza e non) più importanti del ‘900. Alla fine, Scorsese rinunciò ad acquistare i diritti del romanzo, che passarono al produttore Herb Jaffe. In questa prima fase, durata quasi 10 anni, si avvicendarono molteplici sceneggiatori e altrettanti registi vennero caldeggiati. Solo all’inizio del 1980, la palla passò a Ridley Scott.

Cosa ne pensava Philip Dick

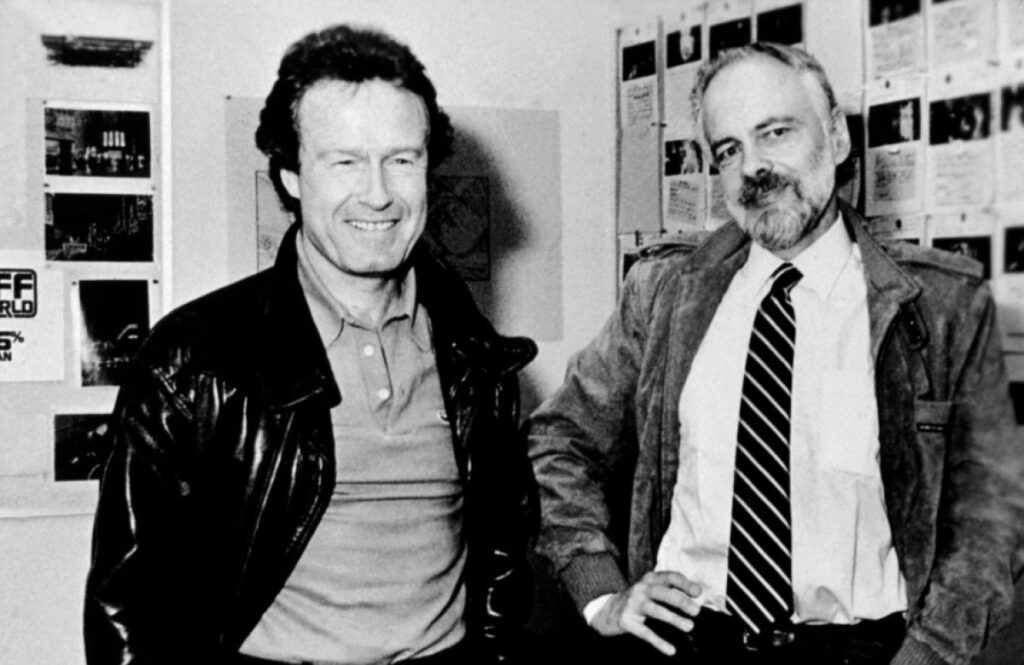

Lo scrittore venne coinvolto fin da subito nello sviluppo del progetto, fin da quando arrivò nelle mani di Jaffe nei primi Anni ’70. Alla sceneggiatura c’era Robert Jaffe, figlio del produttore, ma questa prima stesura incontrò la forte ritrosia di Dick, che ricorda: «La sceneggiatura di Jaffe era fatta malissimo. Robert volò fino a Santa Ana per parlarmi del progetto. E la prima cosa che gli dissi quando scese dall’aereo fu: “Devo picchiarti qui all’aeroporto oppure quando arriveremo al mio appartamento?”». Dubbi simili vennero riservati alla successiva stesura di Hampton Fancher, ma quando poi il progetto finì nelle mani di Scott e dello sceneggiatore David Webb Peoples, Dick sposò la loro visione. Nel 1981 venne invitato da Scott alla proiezione privata di alcuni spezzoni di girato, lodati da Dick. In quell’occasione venne scattata una foto, l’unica che ritragga Dick e Scott insieme e l’ultima a immortalare lo scrittore, che purtroppo non poté mai vedere il progetto compiuto. Morì a marzo del 1982, il film uscì a giugno.

Le idee stravaganti di Ridley Scott

Considerata l’approvazione di Philip Dick, vi stupirà sapere che la versione di Scott era apparentemente fra le più distanti rispetto al romanzo originale. O meglio, riportava enormi differenze, ma ne coglieva il senso filosofico profondo, che era ciò che interessava di più lo scrittore. La visione che Scott aveva del protagonista era quella di un Philip Marlowe, il detective inventato da Raymond Chandler e capostipite del genere hard boiled. Rick Deckard sarebbe stata la sua versione futuristica, e tutto il film avrebbe incrociato il neo-noir al cyberpunk. Questa fusione è in realtà molto fedele allo spirito della letteratura di Dick, scrittore di fantascienza atipico che somigliava più che altro a un Charles (Bukowski o Willeford) e ai loro detective ubriaconi. Per queste ragioni, Scott spostò l’ambientazione da San Francisco a Los Angeles e sostituì il termine “androidi” con “replicanti” perché meno inflazionato. Infine, rubò il titolo a tutt’altro romanzo di fantascienza in nessun modo correlato: The Bladerunner, testo semisconosciuto del 1974 a firma Alan E. Nourse, parlava di tutt’altro e non aveva alcun legame con i temi cari a Dick. A distanza di anni, Ridley Scott considera Blade Runner il suo miglior film, il più “completo e personale”.

Le ambientazioni, Moebius e… Dune!

Molti dei film e progetti di fantascienza nati in quegli anni hanno attinto moltissimo dall’immaginario di fumettisti e graphic designers del periodo. Ridley Scott, d’altronde, ha sempre mantenuto un enorme controllo sulla direzione artistica, incontrando il malcontento di molti. Ma a questo ci arriviamo. Anche in questo caso, tutto l’immaginario distopico è figlio di Scott, quello di una Terra costantemente battuta dalle piogge acide, del tutto inquinata, ormai invivibile e abbandonata per le colonie extra-mondo – scenario questo ripreso più e più volte dalla fantascienza successiva. Doveva essere un film cupo, claustrofobico, barocco nel senso di “sprawls” (i super-quartieri immaginati da William Gibson, capostipite del cyberpunk). Parte dell’ispirazione venne da alcuni quadri di Edward Hopper, altra parte da un fumetto di Moebius e Dan O’Bannon dal titolo The Long Tomorrow. Per coincidenza, proprio Moebius era stato il principale collaboratore di Alejandro Jodorowsky nello sviluppo di Dune e del suo immaginario; immaginario che, con il fallimento del progetto, venne poi smembrato, rubato ed ereditato da tutta la fantascienza successiva, da Star Wars ad Alien. E proprio Ridley Scott era al lavoro sul film di Dune (che sarebbe passato in mano a David Lynch) quando abbandonò il progetto per Blade Runner. Insomma: tutte le mele, in quegli anni, cadevano sempre intorno allo stesso albero.

Harrison Ford l’ha odiato

Contrariamente a quanto si possa pensare, Harrison Ford non ha avuto il migliore dei rapporti con Blade Runner e anche a distanza di anni non mantiene un bel ricordo della sua lavorazione: “Blade Runner non è uno dei miei film preferiti, non mi sono trovato con Ridley”. Prima di lui, erano molti (e molto altolocati) i nomi in lizza per il ruolo protagonista: Gene Hackman, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino e Burt Reynolds. La prima scelta era proprio Robert Mitchum, che aveva interpretato Philip Marlowe in un film del ’75 ed era quindi in linea con la visione di Scott. Alla fine fu scelto Ford, in cerca di un ruolo più drammatico dopo il successo di Guerre Stellari e il primo Indiana Jones di imminente uscita. A distanza di anni, Ford ricorda con orrore la voce fuori campo imposta dai produttori (e odiata anche da Scott) nella prima versione: «Ciò che ricordo più di ogni altra cosa quando vedo Blade Runner non sono le 50 notti di riprese sotto la pioggia, ma la voce fuori campo. Mesi dopo la fine delle riprese ero ancora obbligato a lavorare per quei pagliacci che continuavano a inserire una brutta voce fuori campo dopo l’altra». Tranquilli, la versione che troverete restaurata al cinema è la Final Cut, cioè la più fedele al volere di Scott.

La troupe… altrettanto

I problemi con Scott lamentati da Harrison Ford e dalla troupe di Blade Runner in qualche modo combaciano, ma trovano motivazioni opposte. L’abitudine sui set americani era infatti che i reparti tecnici avessero piena libertà nell’art direction e che il regista si concentrasse più che altro sulla direzione attori. Ridley Scott di contro, di formazione britannica, abbandonava a se stessi gli attori più bravi (fiducioso che lavorassero bene) e metteva bocca su ogni aspetto della direzione artistica (scontentando gli uni e gli altri). Molti tecnici americani abbandonarono e quando poi, nel corso di un’intervista con un giornale britannico durante la lavorazione del film, Scott espresse il desiderio di sostituire i rimanenti con degli inglesi, la troupe si “ammutinò”. Progettarono infatti di presentarsi sul set indossando tutti una maglietta che recitava, in risposta: “Yes Gouv, My Ass!” (“Sì Governatore, col ca**o!”). Ridley Scott lo venne a sapere e si presentò lo stesso giorno con un cappello da ammiraglio britannico con scritto “Gouv” e una maglietta con la scritta “Xenophobia Sucks” (“La xenofobia fa schifo“). Il riso collettivo che ne seguì contribuì ad allentare gli animi.

Rutger Hauer, di contro…

Rutger Hauer, di contro, è l’unico ad aver mantenuto dall’inizio alla fine un rapporto entusiastico con Blade Runner. Innanzitutto, rimase la prima e unica scelta di Scott per il ruolo dell’antagonista, il carismatico replicante Roy Batty. Scott non sentì neanche il bisogno di incontrarlo, lo scritturò solo sulla base delle ottime performance dell’attore in tre diversi film di Paul Verhoeven: Keetje Tippel, Soldato d’Orange e Fiore di carne. Anche Philip Dick approvò con entusiasmo la scelta di Hauer, affermando: «È il perfetto Roy Batty: freddo, ariano e senza difetti». Come per Harrison Ford, il regista riponeva estrema fiducia nelle capacità interpretative di Hauer e gli lasciò quindi altrettanta libertà d’improvvisazione e consulenza sul personaggio. Libertà che, Hauer, raccolse. A distanza di anni, rimane uno dei suoi film preferiti cui abbia preso parte: «Blade Runner non ha bisogno di spiegazioni. Semplicemente, è. Non esiste niente di simile. Essere parte di un vero capolavoro che ha cambiato il modo di pensare del mondo. È magnifico», disse in un’intervista nel 2001.

Monologo immortale, ultimo minuto

Se state leggendo questo articolo, non potete non aver presente l’incredibile monologo finale recitato da Roy Batty, di fatto una lezione rivolta a Rick Deckard sui limiti e la definizione dell’essere umano: «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi “B” balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire». Ecco, sia Scott che lo sceneggiatore Peoples attribuiscono ad Hauer la paternità dell’intero monologo. L’attore, di contro, ricorda solo di aver consigliato di tagliarlo pesantemente (“Perché nessuno crederebbe che uno che sta crepando abbia tanta voglia di parlare”) e di aver aggiunto una frase (“E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia”). Dovunque sia la verità, quello che rimane come uno dei monologhi più importanti della storia del cinema venne girato… l’ultimo giorno di riprese. E che giorno di riprese! I produttori minacciavano Scott di tagliargli i fondi e imposero una data di fine ciak. Fu proprio in quella data, in fretta e furia e per il rotto della cuffia, che Hauer recitò la scena del monologo. Il resto è storia.

Il contributo di Stanley Kubrick

Nel corso della storiografia successiva, più di una volta si è fatto il nome di Ridley Scott come erede naturale di Stanley Kubrick. Sarà che una tripletta di opere prime come I duellanti (1977), Alien (1979) e Blade Runner (1981) non ha eguali nella storia del cinema – nemmeno nella filmografia di Kubrick. Sarà l’origine britannica di due registi “naturalizzati” da Hollywood. Sarà che forse anche Kubrick la pensava così, visto che aiutò Scott come non avrebbe più fatto per nessun regista. Senza più soldi per altro girato o per dare una chiusura al film, contattò disperato Kubrick chiedendo “materiale”. E all’epoca, parliamo già del Kubrick di 2001: Odissea nello spazio, Arancia meccanica e Barry Lyndon. Il giorno dopo la telefonata, Kubrick fece recapitare 17 ORE di panoramiche aeree raccolte per la scena d’apertura di Shining in mezzo ai monti, che Scott usò come sfondi per il finale di Blade Runner. Ve lo immaginate Stanley Kubrick, geloso com’era delle sue opere, a fare una cosa del genere? Grazie a questo, l’incipit e l’explicit di due dei più grandi film del cinema americano combaciano, oltre a condividere (seppur in ruoli minori) un caratterista fuoriclasse come Joe Turkel.

Fu un flop, come tutti i capolavori

Come gran parte dei capolavori che si sono imposti, nel tempo, come alcuni dei più grandi cult della storia del cinema, anche Blade Runner fu un mezzo flop. Lo fu sia dal punto di vista delle recensioni che degli incassi. La critica si spaccò in due: in molti elogiarono le ambientazioni e i temi, ma lamentarono che il film era troppo lento, “noioso”; di contro, chi non lo definiva noioso lo considerava “troppo action”. Al botteghino non andò meglio, complice un pubblico ormai abituato allo stile da epopea cavalleresca di Star Wars, che portò Blade Runner a essere superato in classifica da film sci-fi più “rassicuranti” come E.T. l’extra-terrestre e persino Star Trek II – L’ira di Khan. Nel suo totale, il botteghino statunitense non diede ragione neanche del budget, con soli 27,5 milioni incassati a fronte di 28 milioni di spesa. Inutile dirlo, la Awards Season fu impietosa: solo due candidature “tecniche” agli Oscar (e nessuna vittoria), la nomination per la colonna sonora di Vangelis ai Golden Globe (e nessuna vittoria) e otto candidature ai BAFTA (avrebbe vinto in Fotografia, Scenografia e Costumi). Gran parte della fortuna del film si deve all’accoglienza nella Vecchia Europa – forse già più “decadente” e preparata, meno spensierata e ottimista dello spettatore medio americano – che trasformò il film in un oggetto di culto.

Ora, Blade Runner torna a voi. Lo fa nella sua Final Cut, al cinema il 14-15-16 aprile. Non perdetela!

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop