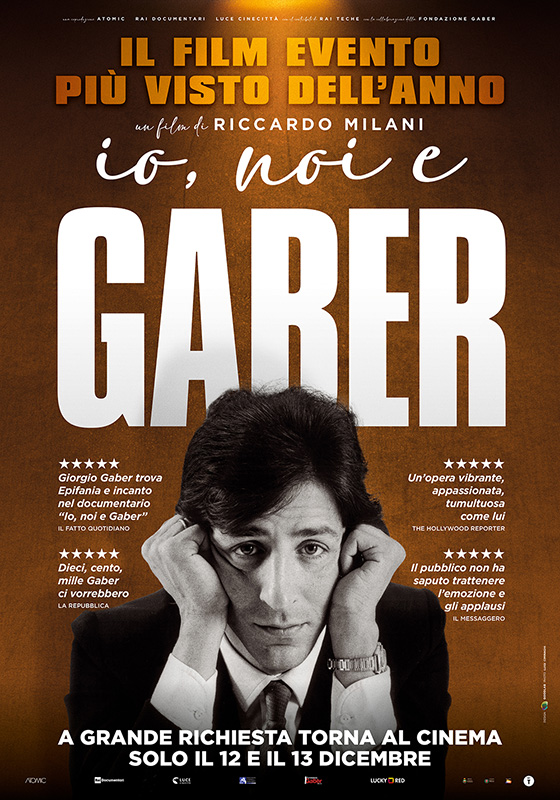

Con il docufilm Io, noi e Gaber ha conquistato oltre ottantamila spettatori. In questa intervista Riccardo Milani ci racconta chi è stato per lui Giorgio Gaber.

Di Gianmaria Tammaro

Io, noi e Gaber di Riccardo Milani è uno dei casi cinematografici di quest’anno. Distribuito inizialmente per pochi giorni e tornato in sala per la grande richiesta del pubblico, ha segnato il risultato migliore per un film-evento italiano del periodo post-pandemia (quindi dal 2021) raccogliendo 81.548 presenze. Per Milani, questo successo si spiega grazie alla potenza – la chiama proprio così – di Gaber. È un personaggio, racconta, che non va mai via, con cui, prima o poi, tutti dobbiamo fare i conti. Che ci rappresenta, ci guida, ci suggerisce continuamente qualcosa. E mentre ne parla, Milani va indietro nel tempo, alla sua infanzia; ritorna con i ricordi alle prime canzoni e alle prime idee, a quello che vedere quest’uomo sottile e sorridente gli faceva provare.

Poi, ovviamente, c’è la politica. Che non è una questione di colori o partiti. Ma una questione di partecipazione. E Milani, intorno a questa partecipazione, ha costruito un filo di pensieri precisi e accorti, di sensazioni ed emozioni. Il suo film, dice, è stato un modo per ringraziare Gaber di quello che gli ha dato. E un modo, anche, per farlo riscoprire a quegli spettatori che non lo conoscevano così bene e ai più giovani che l’hanno appena sentito nominare.

«Gaber è stato tante cose», ripete Milani. «Da bambino ascoltavo le sue canzoni divertenti e allegre, e per me Gaber era quello: una festa continua. Ero contento anche solo di vederlo; si muoveva in maniera buffa, rideva, sembrava appartenere a un altro mondo. Aveva un viso così particolare e un corpo quasi disarticolato. Le sue canzoni ti rimanevano in testa. Avevo un disco, che ancora conservo, del Barone rosso. Un quarantacinque giri».

Poi?

«Poi, crescendo, l’ho riscoperto. Durante l’adolescenza, c’era il teatro canzone. E c’era quest’uomo che aveva imboccato un’altra strada. Ed era esattamente in linea con quello che stavamo vivendo in quegli anni. La politica, il sociale, le ideologie. Insomma, eravamo alla ricerca di un mondo più giusto. E Gaber era anche questo: uno sguardo attento su ciò che ci circondava e un vero e proprio riferimento. Rappresentava, se vuoi, la scoperta. Era un artista, Gaber, che si andava a vedere tutti gli anni».

Perché?

«Perché ogni volta, in un nuovo spettacolo, sapeva esattamente come rispondere a quello che provavamo e che ci chiedevamo. Metteva in risalto, e non nascondeva, i nostri dubbi. Era la nostra voce. Ci sensibilizzava. Era un riferimento anche politico, che ci indicava un percorso da seguire. A un certo punto, però, c’è stata una rottura».

Dimmi.

«Noi che eravamo il suo pubblico, che non aspettavamo altro che ascoltarlo, ci siamo sentiti presi a schiaffi».

In che senso?

«Nel senso che Gaber cominciò a prendere di mira il movimento studentesco. Ci riprendeva. Ci diceva: guardate che siete diventati un’altra cosa; non siete più gli stessi, e la passione che vi guidava non esiste più; vi siete trasformati, diceva, in una moda».

E aveva ragione?

«Aveva ragione. O almeno, aveva ragione su una parte di noi. C’erano spaccature e divisioni, e queste spaccature e divisioni venivano sottolineate e messe in evidenza dallo stesso Gaber».

Quindi chi era diventato, a quel punto?

«Un artista trasversale, capace di parlare a tutti, di usare la sua musica e la sua voce per affrontare l’attualità. E noi sentivamo che c’era qualcosa che andava oltre l’appartenenza a un solo schieramento politico. Il suo era un modo per invitarci alla cautela, per ricordarci che l’individuo va sempre difeso dall’ideologia del mercato e dal consumismo sfrenato. Perché siamo più di questo; siamo meglio di così, se vogliamo».

Gaber, insomma, è stata una figura fondamentale.

«E lo è ancora. Se Pasolini è stato indispensabile nel percorso di una certa letteratura, Gaber lo è stato nel percorso del teatro canzone e della musica».

Quant’è attuale, oggi, Gaber?

«Molto. Ho seguito il film in tantissime sale, e quando incontri gli spettatori percepisci chiaramente la loro emozione. Non è solo nostalgia, no. È una passione civile che abbiamo coltivato e che in parte coltiviamo ancora e che forse, oggi, abbiamo un po’ accantonato. Ecco, riascoltare Gaber riaccende quella passione. E secondo me questo è uno dei motivi per cui questo film è stato accolto in questo modo».

Basta cambiare pochissimo: una o due parole. E i testi di Gaber valgono ancora oggi. Penso al monologo Qualcuno era comunista; penso a quello che dice su Bella ciao.

«Ma è così. La sostanza, nel tempo, è rimasta esattamente la stessa. La nostra generazione ha cavalcato un periodo bellissimo e allo stesso tempo tremendo – sto parlando degli anni Settanta e Ottanta. E però, ecco, avevamo la testa più alta. Ci guardavamo di più intorno. E avevamo un altro spirito critico».

Adesso, invece?

«Adesso noto che le teste spesso stanno più basse e che questa voglia di criticare non è così radicata nella realtà, in ciò che siamo e viviamo, nell’importanza – di cui ti parlavo prima – di tutelare l’individuo. Gaber può riaccendere la tensione etica».

In giro non ci sono figure simili a quella di Gaber?

«Se mi guardo intorno, non le vedo. Non mi pare che ci siano persone capaci di parlarti con quella capacità e quella passione. Conta anche il modo. Gaber sapeva accompagnare questa passione, queste cose che diceva, con tutto il corpo. Lo dicevo all’inizio: sembrava quasi disarticolato. E più avanti, nella sua carriera, ha cominciato a sudare. Si tendeva, si dava, non si risparmiava. Si consumava dopo ogni spettacolo».

Perché decidere di raccontare Gaber in un documentario? Che sfida è stata cercare di rimanere obiettivi?

«La propria partecipazione e il proprio trasporto vanno inclusi, secondo me, in questo lavoro. Sono un motore. E io sentivo di dover dire grazie a Gaber. Per questo ho fatto questo film. Per dirgli grazie nel modo, per me, più giusto. La grande risposta della gente è arrivata per lui; il lavoro è venuto dopo, in un secondo momento. È servito e serve, non dico di no. Però la potenza sta tutta in Gaber».

Ogni volta che introduci un nuovo intervistato nel racconto lo riprendi da dietro, di spalle, oppure ti soffermi sulla sua trequarti. Perché? È una cosa che hai cercato o che, diciamo così, è successa?

«L’ho ovviamente cercata. Ho provato a mantenere la stessa impostazione per tutti, proprio per rendere il racconto visivamente più lineare. Prima di parlare con le persone, riascoltavamo due, tre pezzi di Gaber. E in quel momento io riprendevo le reazioni, le facce, se cantavano oppure no. In qualche modo, ho voluto catturare il rapporto più viscerale e intimo dei vari intervistati con Gaber».

Dovessi descrivere il tuo rapporto con Gaber, come lo descriveresti?

«Mi manca ascoltarlo. Mi manca poter andare a teatro e vederlo, seguirlo nelle sue esibizioni sul palco e poterlo semplicemente osservare. Ho provato a dare questa possibilità agli altri. Anche perché, secondo me, Gaber è qualcuno con cui prima o poi tutti dobbiamo fare i conti».

Perché?

«Perché Gaber ha parlato a tutti. Con sincerità, amore, passione; anche con dolore. È un uomo che ha dato tutto sé stesso fino alla fine. E quando qualcuno fa una cosa del genere, mi sembra quantomeno doveroso ringraziarlo».

I documentari al cinema stanno andando bene. Penso a Io, noi e Gaber, certo, ma pure a Ennio di Giuseppe Tornatore. Secondo te c’è un falso mito sul disinteresse del pubblico per questo tipo di prodotti?

«Onestamente? Non lo so. Io so solo che quando vado in una sala come spettatore, mi aspetto di emozionarmi, di ricevere qualcosa da quello che sto per vedere. E poi di ritornare a casa e di continuare a pensarci. Non cerco risposte, cerco domande. Se un film fa questa cosa, se ottiene questo risultato, penso che sia un film riuscito. E non importa se è un cortometraggio, un lungo, un dramma o una commedia. Il linguaggio cambia a seconda delle proprie necessità, di quello che si vuole dire. E le cose belle, come quelle brutte, sono ovunque. La qualità coincide con ciò che una certa esperienza lascia nel pubblico».

Quanto è importante per te il ritmo nella cosa raccontata?

«È importante la tensione. Una tensione che deve essere soprattutto emotiva. E di conseguenza diventa importante anche il ritmo. Ma non è un’importanza tecnica: è sincerità. Le cose possono essere anche ripetute, riviste e ricercate. Ma se servono all’andamento del racconto, a quella tensione emotiva che ti dicevo, vanno bene. Questo è un mestiere che va fatto con un solo obiettivo in mente: raccontare bene».

Come si trova questa sincerità?

«Con il coraggio. Mettendosi in gioco. Per me, questa sincerità è una delle qualità più importanti. Proprio com’è importante il coraggio. Sono due cose che, in questi anni, sono un po’ sparite. Se sei sincero, hai il coraggio di dire cose scomode, cose dure, cose che possono fare male e che possono avere delle conseguenze. Adesso tutti facciamo dei calcoli strategici su ciò che possiamo dire e fare, su quanto ci possiamo esporre o no. E in questo modo, perdiamo la nostra sincerità».

L’arte in generale e il cinema in particolare devono essere politici?

«Non credo che si tratti di un dovere; credo che sia una possibilità. Penso che la tendenza che accomuna cinema, televisione e teatro sia fondamentalmente una tendenza politica. E che tutto, volendo, sia riconducibile alla politica. Ti muovi e il tuo movimento può avere delle conseguenze. Su te stesso e su chi ti sta intorno. Prendere una decisione qualsiasi comporta educazione e rispetto. Quindi sì, può diventare un fatto politico».

Qual è la tua canzone preferita di Gaber?

«Questa è complicatissima. (ride, ndr)»

Proviamoci.

«Ci sono canzoni allegre che cantavamo quasi in maniera malinconica. E poi ci sono canzoni di amore, che ci parlano ancora. Dovendo proprio scegliere, però, ti dico La libertà».

Perché?

«Perché è una canzone importante e che ti rimane dentro. Una canzone che dice che non ci sono solo le mode, che a volte arriva davvero il momento di esprimersi e di prendere posizione. Al di là dello schieramento di appartenenza, sia chiaro. Dobbiamo essere pronti a dire no perché è quello che sentiamo di dover dire».

Oggi si inseguono le mode perché siamo poco consapevoli?

«Sì. Siamo poco consapevoli dell’importanza che ha ognuno di noi. Abbiamo dimenticato che questa importanza passa dalla partecipazione attiva e che non si può, sempre e comunque, delegare agli altri. Gaber, questo, ce l’ha detto forte e chiaro: nel farci comandare, abbiamo trovato la nostra nuova libertà. Che però libertà non è».

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop