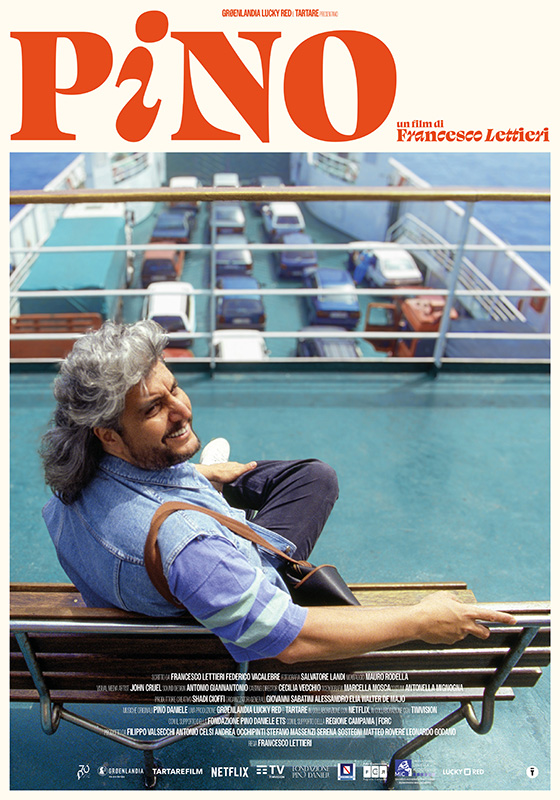

In occasione dell’uscita del suo documentario su Pino Daniele, dal 31 marzo al 2 aprile, il regista Francesco Lettieri si racconta.

Di Carlo Giuliano*

Pino Daniele non è stato solo uno dei più grandi artisti napoletani, che di Napoli rese e contribuì a creare attivamente un’idea, prima ancora di un ritratto. Non è stato solo uno dei pilastri di tutto il cantautorato italiano. È stato anche il promotore di un certo modo di fare musica: internazionale, poliglotta, eppure fieramente radicata nel suo territorio e nelle sue origini. Ed è stato, per molti, napoletani e non, un’icona.

Per celebrarlo, a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla prematura scomparsa, il regista Francesco Lettieri ne ricorda la vita e l’opera col documentario intitolato, semplicemente, Pino. Un documentario musicale atipico ma non per questo meno completo, in cui alle interviste frontali si sostituiscono le voci e le passeggiate peripatetiche per la sua (per la loro) Napoli; alle facili spiegazioni si sostituiscono le canzoni, perché forse Pino Daniele è un fenomeno inspiegabile se non proprio attraverso le sue canzoni.

Francesco Lettieri, che su Napoli e sui suoi “artisti” (in molti sensi possibili) ha già regalato film come Ultras nel 2020 e Il segreto di Liberato solo l’anno scorso, ci parla “di Pino” non solo in quanto regista, ma anche in veste di napoletano e di regista di videoclip – che infatti inserisce, se così si può dire ricrea nel suo documentario in accompagno alle canzoni di Pino Daniele. Ci racconta tutto questo in una lunga e commossa intervista a pochi giorni dall’uscita del film, che trovate in sala per una tre giorni evento dal 31 marzo al 2 aprile.

Chi è il suo Pino? E perché, alla luce di quanto ci racconta, Pino era un po’ di tutti e tutti, non solo i napoletani, hanno il loro Pino?

Io partirei dall’inizio, dal tuo rapporto con Pino Daniele, da ascoltatore e da napoletano. Quando lo scopri, quando c’è stata la folgorazione?

Ti stupirà sapere che io sono cresciuto in una famiglia che non ascoltava Pino Daniele. Una delle poche famiglie napoletane che non ascoltavano Pino Daniele [Ride]. Per cui, a casa mia, non c’erano le cassettine di Pino. Ho cominciato a scoprire i suoi primi dischi intorno ai 16 o 17 anni, nell’adolescenza, mentre contemporaneamente scoprivo i Led Zeppelin, oppure Vasco, perché avevo un amico al liceo che suonava e che era un grande fan di Pino. E quindi ho cominciato a scoprirlo con lui, grazie al mio migliore amico. Pino per me è stato fondamentale, nella mia crescita proprio. In quegli anni poi, dopo poco, avrei scelto di intraprendere un percorso artistico, di venire a Roma a studiare. E ricordo che proprio in quegli anni lì, nel primissimo anno a Roma, c’era un altro coinquilino che suonava e mi raccontava tutto di Pino, tutto quanto sapeva degli Anni ’80, perché lui era un po’ più grande. Anche se non l’ho mai conosciuto, di fatto sono cresciuto con Pino. È stata una parte fondamentale del mio diventare uomo.

Quando si realizza un documentario, credo che uno dei primi passaggi sia scegliere cosa raccontare, i nuclei narrativi, come in una sceneggiatura. Quali erano per te? Quali ti facevano dire: “Non avrebbe senso un documentario su Pino se non racconto questo di lui”?

La cosa da cui sono partito, fin dall’inizio, doveva essere sicuramente l’infanzia. Raccontare in maniera approfondita il motivo per cui Pino Daniele ha cominciato a fare musica, era un aspetto che rimaneva ancora un po’ vago. Per poi concentrarmi su quei momenti più intimi nella sua vita: le sue sofferenze, la sua malattia, la perdita di Massimo [Troisi], tutti quei momenti che hanno fatto parte della sua vita e che lui ha poi raccontato nelle sue canzoni. In parallelo a questo, c’era l’idea di realizzare dei videoclip delle sue canzoni, una cosa che avrei sempre voluto avere occasione di fare, fin da quando ho cominciato il mio percorso da “videoclipparo”. Avere l’occasione di fare un video di Quando [dall’album Sotto ‘o sole, 1991] era una possibilità che mi sono voluto giocare. Anche perché molte di quelle canzoni sono delle vere e proprie sceneggiature, raccontano storie e personaggi quasi come dei ritratti, per cui è stato molto “facile” girare poi quei cortometraggi.

Per me, il videoclip è proprio un lavoro per immagini che restituisce l’artista, lo intercetta e visualizza. Quindi, al di là degli intermezzi videoclip che hai voluto inserire, pensi che la tua lunga carriera nell’ambito ti abbia meglio preparato a intercettare Pino Daniele? Perché già eri chiamato a farlo con gli artisti con cui collabori.

In genere, il documentario musicale è molto standardizzato. Ci sono le interviste; un po’ di materiale di repertorio; poca musica, perché costa tanto. E quindi è molto poco musicale, in realtà, il documentario musicale. Paradossalmente. Io invece – un po’ perché vengo dal videoclip, un po’ perché penso non si possa parlare di un musicista senza far ascoltare la sua musica – sono partito da quello. La colonna sonora del film è interamente di Pino Daniele. In genere, nei documentari musicali si usano alcuni pezzi dell’artista, perché ci devono stare, e poi una colonna sonora di cover fatte da altri artisti, perché appunto gli originali costano troppo. Io invece ho insistito molto sul fatto di non avere musica di altri, ma solo di Pino. Anche quando non si parla direttamente delle sue canzoni, anche durante tutto il segmento dell’infanzia quando Pino non aveva ancora prodotto niente, ci sono tutte le canzoni di Terra mia [1977], il suo primo disco. Penso che questo faccia tutta la differenza del mondo, perché non c’è una sola nota nel film che non sia di Pino Daniele. Non poteva che essere così, per me.

Parlando della sua musica: tu ascolti quest’uomo che si ispira a Eric Clapton, che rivendica esplicitamente di fare musica Blues, però canta in napoletano. Uno potrebbe vederle come dimensioni distanti, e invece credo che non ci fosse popolo più indicato, per cantare un Blues italiano, dei napoletani. Quanto è importante il multiculturalismo, su cui tanto insisti nel film, come nella Napoli del tempo così in quella di oggi?

Pino nasce dal quartiere Porto di Napoli. Lui era del centro storico, ma il padre lavorava nel Porto e nella zona di Santa Maria la Nova e di Via Medina, nella zona in cui, a partire dagli Anni ’50, c’erano i locali dove gli americani andavano ad ascoltare il Blues (all’epoca si diceva “musica dei neri”). Pino è cresciuto con quel background. È cresciuto con la musica di Elvis, ma anche con quelle sonorità, del Blues suonato nei locali. È cresciuto in quell’ambiente lì, come un po’ tutti della sua generazione: Enzo Avitabile, James Senese, Tony Esposito. Ma lui è quello che ha fatto 2+2, che oggi sembra facile. È chiaro: il Blues e la musica napoletana sono vicini. Ma non era così all’epoca, era una sua idea che poi è diventata un genere. Ma per lui è stato molto naturale, non è stata un’operazione a tavolino: la viveva, è stato un autodidatta, ha imparato da solo a suonare la chitarra, il padre non gliel’avrebbe mai comprata. È lui che ha portato avanti una sua ricerca personale, e da quella è nata la sua musica e la genuinità della sua musica.

Quando penso a Napoli penso a una città che “vive e sanguina”. E anche quando ascolto Pino Daniele, penso che le sue sono canzoni che “vivono e sanguinano”. Secondo te, è stato effettivamente il più grande cantore di quella città?

Nel contemporaneo, sicuramente. È stato quello che ha messo insieme un po’ tutto, partendo dalla tradizione napoletana. Quello che tu dici è vero, è come se gli artisti napoletani, tutti gli artisti napoletani, partissero da un background di sofferenza, che sia personale o per ciò vive la città stessa. Anche chi non ha difficoltà personali vive, di riflesso, quelle che gli vengono trasmesse dalla città: una città che soffre. Io, per dire, sono nato Napoli – tra virgolette – borghese, e lo dico senza vergognarmi. Però anche un ragazzo che nasce in una famiglia benestante, prima o poi, avrà a che fare con la Napoli più “bassa”, pericolosa, criminale. E questo, in qualche modo, dà quel quid, quel qualcosa in più a chi ha la fortuna, perché è una fortuna secondo me, di nascere a Napoli. Dà quella consapevolezza che c’è il bene e c’è il male, chi è più fortunato e chi meno, la necessità di dover convivere con tutto e doversi adattare a tutto. Pino è nato negli Anni ’50, a Napoli, nel centro storico: chi più di lui, che si è portato appresso questa cosa per tutta la vita? Anche se poi ha vissuto fuori, molto presto ha cominciato a nutrire un interesse per il mondo, per l’estero, a confrontarsi con i musicisti americani e con i grandi del Blues. Lui ha avuto questa capacità di fare di Napoli un porto di partenza per viaggiare ed esplorare tutto il resto del mondo.

Oggi vedi qualcuno che stia facendo lo stesso, che abbia preso il testimone di Pino? [Scherzando] Poi sembra si debba sempre finire a parlare di Liberato e tranquillo: non ti chiederò chi è Liberato.

[Ride] Tranquillo, Liberato vien da sé.

Esatto, perché quando ascolto Liberato non posso che sentire un riecheggio del lavoro di Pino. Si è mai parlato di lui, nelle vostre conversazioni?

Guarda, penso di aver parlato di Pino Daniele con qualunque musicista con cui abbia collaborato, con tutti i musicisti napoletani e non, anche con Calcutta. Penso che Pino Daniele sia un punto di partenza per chiunque, anche per chi fa musica completamente diversa, come appunto Liberato. Poi quando si parla di “eredità” si finisce sempre per usare paroloni: “Cosa ci ha lasciato?”. Penso che dal punto di vista collettivo e musicale la sua figura sia imprescindibile, quello certo, ma credo si tratti proprio di ciò che ci ha lasciato nell’intimo, nell’intimo di tutti noi, artisti e non. È lì che risiede il significato del suo lascito. Se Liberato ha scelto di cantare in napoletano, mantenendo al contempo un approccio internazionale, di cantare delle canzoni che hanno uno schema molto classico per poter arrivare all’esterno, uno non può non pensare che sia partito da Pino Daniele. Ce l’abbiamo tutti quanti nel sangue e nel cuore.

Nel documentario arrivi ovviamente a Troisi, perché forse non si può raccontare l’uno senza l’altro. Anche Martone, nel documentario Laggiù qualcuno mi ama, dedica all’opposto tutta una porzione al rapporto con Pino Daniele. Ecco: a parte la napoletanità, a parte quello che andavano raccontando, a parte le cardiopatie, secondo te che cos’altro si sono lasciati a vicenda?

Lo spiega molto bene Lello Arena, che è stato testimone dei primi incontri e della prima parte della loro amicizia. Lello dice questa cosa molto bella e secondo me molto giusta, che difficilmente può essere comunicata senza aver conosciuto queste due persone. Dice: “Pino e Massimo erano due strani, che si sono incontrati nella loro stranezza, nella loro incomprensione”. Purtroppo alcune cose ho dovuto tagliarle, ma diceva anche che spesso, quando parlavano tra di loro, e uno assisteva alle loro conversazioni, non capiva cosa stessero dicendo. Perché non dicevano niente: dicevano cose, stralci di frasi. Fondamentalmente erano due persone molto particolari che si sono incontrate proprio in questo, nel loro sentirsi disadattate, nella loro difficoltà. Quello che poi ci è arrivato tramite i video d’archivio, tramite l’intervista con Gianni Minà per dire, è anche la gag, la dimensione dello sketch. Però ecco, da lì si percepisce veramente che erano amici, che si volevano bene, che la loro amicizia andava al di là della notorietà (di quell’amicizia). E questa cosa è molto particolare, perché sono due icone, una dal mondo del cinema e l’altra dal mondo della musica, che però si sono incontrate, si sono conosciute e riconosciute.

Non so se ti posso fare questa domanda, perché è un po’ personale, però ci si chiede sempre: “Ti ricordi dov’eri, quando…?”. Ecco, tu ti ricordi dov’eri quando arrivò la notizia che Pino Daniele era morto, e cosa hai provato?

Mi ricordo! Ricordo che ero a casa mia, all’epoca vivevo a Roma, ero nella mia verandina. E ricordo benissimo che ho pianto per un giorno intero, non mi capacitavo di quello che stava succedendo. Penso che qualsiasi napoletano abbia questo ricordo. Pure quando è morto Massimo, me lo ricordo ancora nonostante fossi un bambino. E lo stesso è successo poi con la morte di Diego [Armando Maradona]. Mi sto un po’ commuovendo [Abbassa gli occhi, aumenta l’accento]. Ogni volta che ci penso mi fa ancora soffrire, però in qualche modo ti fa sentire come una famiglia, unito con gli altri.

Visto che hai citato tutti e tre, allargo l’ultima domanda che avrei voluto farti. Nel documentario c’è una battuta di Pino riguardo la sua agenda d’appunti, in cui dice: “Se gli alieni la leggessero, schiferebbero l’umanità”. Io penso succederebbe l’opposto.

[Ride] Anche io!

Quindi ti chiedo: se gli alieni arrivassero, e tu dovessi descrivere l’umanità per convincerli a non sterminarci, che canzone di Pino Daniele gli faresti ascoltare e quale film di Massimo Troisi e quale azione di Maradona – un gol, una partita – gli mostreresti?

Difficilissimo, anche perché io nel film ci ho messo trenta canzoni! Però ce n’è una in particolare, nonostante l’abbia risentita migliaia di volte nel film: Tutta n’ata storia. Non tanto per il testo, ma per la musica proprio, rappresenta cosa s’è inventato Pino dal punto di vista musicale, che secondo me è qualcosa di unico. Film di Massimo? Mi piacciono veramente tutti. Forse Scusate il ritardo, che è il meno ricordato e però ha delle scene veramente pazzesche. Quando venni a studiare a Roma avevo il poster di Scusate il ritardo in cameretta. La scena in cui Lello Arena, sotto la pioggia, racconta a Massimo… è una scena incredibile. E poi di Diego… non saprei veramente, tre domande difficilissime. [Ci pensa a lungo] Guarda purtroppo io non l’ho visto giocare tanto, sono arrivato troppo tardi. L’unico gol che abbia visto di Diego è quello ai Mondiali contro la Grecia. [Lettieri si riferisce alla partita Argentina-Grecia del 21 giugno 1994, conclusasi 4-0 con l’ultimo gol in carriera segnato da Maradona]. È l’unico che ricordi di aver visto in diretta, che tra l’altro è un gran ca**o di gol! Aveva 40 anni forse e poi è stato squalificato mi pare, è stata l’ultima partita della sua carriera. Ti dico quello.

Tutta n’ata storia di Pino Daniele, Scusate il ritardo di Massimo Troisi e l’ultimo gol di Maradona ad Argentina-Grecia 1994: queste sono le tre cose da ascoltare, guardare e recuperare assieme con Pino, il bellissimo documentario di Francesco Lettieri che trovate al cinema dal 31 marzo al 2 aprile.

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop